冬季うつ病とは、その名の通り、冬の時期にだけうつ症状がでる季節性の病気です。季節性気分障害、季節性感情障害とも呼ばれています。基本的な症状は、うつ病とよく似ています。

- 悩み・目的

その症状は「冬季うつ」かも?対策と摂るべき栄養素とは

「なんだか冬になると気分が憂鬱だなあ」「毎年、冬だけは集中力がなくなってしまう」「なぜか冬だけ眠れなくなってしまう」…寒さが深まってくる冬の時期にだけ、そんな症状が気になる方はいませんか?実はこうした症状が特定の時期にだけ現れることは「冬季うつ」とも呼ばれています。秋から冬にかけて症状が悪化し、春になるとよくなることが2年以上続いている場合、それは「冬季うつ」かもしれません。

冬季うつ病とはどういった病気なのでしょうか。その症状や解決策を国際オーソモレキュラー医学会会長の柳澤厚生先生に伺ってきました。栄養療法の観点から、摂るべき栄養素も伺ってきたので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

冬季うつ その症状とは?

- やる気や集中力が低下し、パフォーマンスが悪化する

- 寝すぎてしまう、眠れなくなってしまう

- 食欲が増えてしまう、食欲が減ってしまう

- 精神的に不安定、引きこもりがちになる

こうした症状が秋口から春にかけて、2年以上現れた場合、冬季うつである可能性が高くなります。精神科や心療内科にかかることで、正確に診断してもらえるので、もしかしたら…と思い当たる方は医師に相談してみましょう。

冬季うつ その原因とは?

冬の時期にだけうつ症状がでてしまう冬季うつですが、原因は未だ明確には解明されていません。ただ、有力な説として日照時間が大きく関係しているといわれています。

冬場は夏に比べて日照時間が減るため、「セロトニン」と「メラトニン」というホルモンの分泌量が減ってしまうのです。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれている精神伝達物質のひとつで、感情のコントロールや精神安定に深く関わっています。メラトニンは通常夜になると増えるホルモンで、睡眠を調節し体内時計を正しく保つためにも役立っています。

セロトニンとメラトニンの分泌量が減ってしまうことで、精神面・体力面でのバランスが崩れてしまい、うつ症状がでてしまうのです。

また、日照時間の減少によっておこるビタミンDの不足も、原因の一つと言われています。ビタミンDは日光にあたると体内で生成することができますが、冬は不足しがち。ビタミンDは免疫力と深い関わりがあることで知られていますが、うつ病等のメンタル疾患の原因にもなる可能性が指摘されています。

冬季うつ 治療法は?

これまでみてきたように、冬季うつの主な原因は「日照時間不足」だと考えられています。抗うつ剤などの薬物療法に頼る前に、まずは毎朝きちんと同じ時間に起きて朝の光を浴びてみましょう。日中も、なるべく外に出て日光を積極的に浴びるようにしましょう。病院で行う治療法としても、抗うつ剤などの薬物療法だけでなく、光照射療法が用いられることもあります。

さらに、運動を取り入れることも有効です。運動によって脳から抗うつ作用のあるホルモンが分泌されます。毎日しっかりと睡眠時間を確保することも大切なので、身体を適度に疲れさせることで眠りにつきやすい状況をつくることも大切です。

また、不足している栄養や、減ってしまっているホルモンを増やすための栄養を摂ることも、非常に重要です。

「幸せホルモン」の材料を摂る!

冬季うつの原因になる「セロトニン」「メラトニン」の減少ですが、実はそれらの材料となる「トリプトファン」というアミノ酸は、食事での補完が可能です。トリプトファンは、タンパク質の多い食品に多く含まれています。

<トリプトファンが多く含まれている食材>

- 豆腐・納豆・味噌などの大豆製

- 肉や魚などタンパク質の多い食品

- チーズ・牛乳などの乳製品

- 米などの穀類

- アーモンド・ピーナッツなどのナッツ類

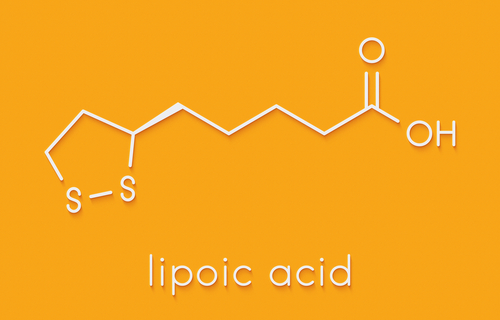

ビタミンDを摂る!

ビタミンDだけでなく、うつ症状を改善するために重要になるのがビタミンB群。ビタミンB群は体内で様々な役割を果たしていますが、不足するとメンタルの不調も引き起こします。肉や魚に多く含まれるので、意識して食べることで、ビタミンB群に加えてトリプトファンも摂取することができます。こちらもビタミンDと同様、すでに「うつ」の症状がでている場合はサプリメントで確実に摂取しましょう。

また、甘いものやお酒を摂取しすぎると、ビタミンBが欠乏しやすくなってしまいます。食事とビタミンB、うつ症状に関しては他の記事に詳しく記載がありますので、参考にしてみてください。

まとめ

冬季うつかも?と思った方は、日光を浴びる生活を意識してみましょう。食事や栄養面での改善も可能なので、記事の内容を参考に、ぜひ取り組んでみてください。

必要な栄養素を食事から摂りきれない場合、サプリメントや点滴による補充もおすすめです。何をどれくらい摂取したらよいかわからないという方は、ぜひお近くの栄養療法に詳しい医師に相談してみましょう。

日本オーソモレキュラー医学会に所属する医師は、栄養療法のエキスパートたちです。こちらのサイトで検索ができるので、気になる方はぜひ活用してください。

柳澤 厚生 (ヤナギサワ アツオ)先生の関連動画

同じタグの記事を読む

のコピー1.jpeg)