<図1>がんのホールマーク

- 個別の病気

がんのホールマークにアプローチする治療こそ、究極のガン治療に

前回までのリオルダンクリニック通信では、良い生活習慣がどれだけ健康に良い影響をもたらすかということ、一方で悪い生活習慣がどれだけ慢性炎症の原因となり、ひいてはがんや慢性疾患を引き起こすかということをお話ししてきました。

悪い習慣の蓄積が最終的にがんを引き起こすように、細胞レベルでみても正常細胞ががん細胞になるまでには数々の段階を経てこれらの変化が起こると考えられています。

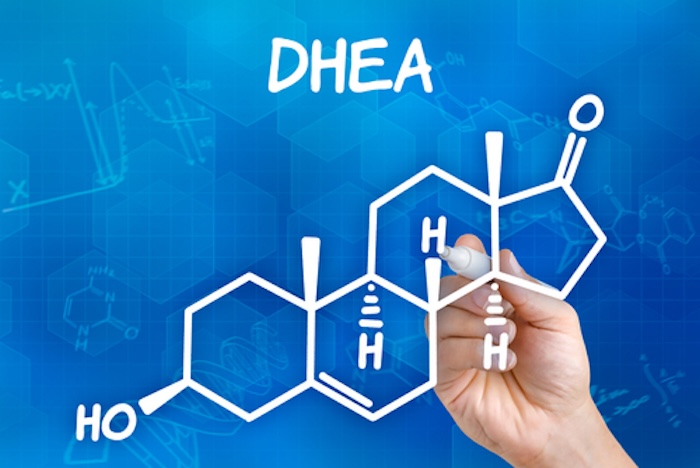

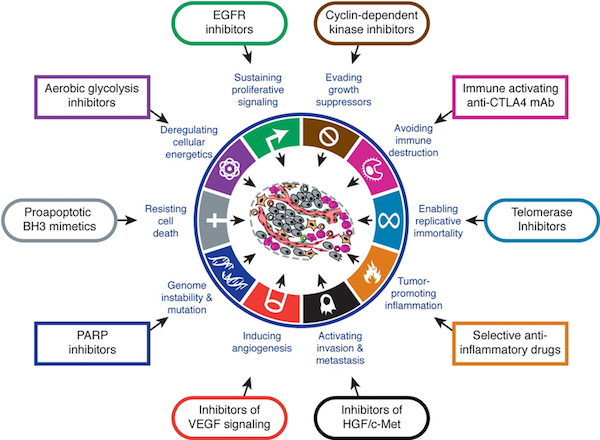

2011年にがん細胞の生存に寄与する特徴(がんのホールマーク)をまとめた、とても有名なレビュー論文が発表されており、それ以降これらの特徴の一つひとつをターゲットとする治療が提案されてきました。<図1>

いつか開発される?飲むだけでがんを治す魔法の薬

魔法の薬ひとつでがんや慢性疾患が治ったらとても喜ばしいことです。ですが、そんな夢のような話はないということを認めなければいけません。

前述した、がんの多段階発がんの図にもある通り、例えばがんのゲノム異常はがんへの過程の1つでしかありません。ですので、ゲノム異常をターゲットとした治療をしても、そのゲノム異常に対応しないがん細胞には当然薬は効きません。

また、1つのがんには最大2000以上もの異なる突然変異があると言われており、それらに1つひとつ対応する薬を投与するのは不可能です。対応するがん細胞に薬が効いて一時的にがんが小さくなったとしても、次第に(薬に対応しない)生き残ったがん細胞は再発しますし、このような「標的を絞った」治療はがん幹細胞には効果がないため、がんが以前よりも激しく治療に耐性化する原因となります。

ゲノム異常をターゲットとした薬以外にも、例えば2015年10月の『British Medical Journal』には、最近承認された免疫療法の遡及(そきゅう)的分析により「36の新薬のうち、全生存率に有意な影響を及ぼしたのはたった5つだけだった」と報告されています。

そもそも効果が確認できない免疫療法がどのように承認を得たのかは不明ですが、これらが効果を発揮するためにはがんの代謝など、他のターゲットへの治療やがん幹細胞へのアプローチと組み合わせて用いることが重要になります。

がん治療における重要な「ターゲット」とは

ターゲットとするがんのホールマークは多ければ多いほど、がんの治療効果が期待できます。その中でも以下の5つは特に重要です。<図2>

①異常なシグナル伝達

②代謝異常

③異常な成長因子の分泌

④免疫異常

⑤細胞分裂

<図2>5つのターゲット

②の代謝をターゲットにした治療(がんのエネルギー源を断ち、がんを餓えさせる治療)は、がんの断糖療法やケトン食、そして断食などで知っている方も多いかもしれません。この治療はオーソドックスですが、がんが飢えて弱くなった状態を他の4つの治療で効果的に叩くための最も大切なアプローチです。

“がんの栄養源”を把握する

多くのがんがPET-CT検査(早期発見にも有効な画像検査。がん細胞は正常細胞と比較し数倍のブドウ糖を取り組む性質があることから、ブドウ糖を過剰に分泌する細胞を発見する)で検出されるように、がん細胞はグルコース(糖)を主なエネルギー源にしています。そのため、糖をブロックすることは、がんにとってかなりのダメージになります。

しかし、がんは糖が少なくなるとアミノ酸を、アミノ酸が少なくなると最終的には脂肪(ケトン)をエネルギーにするように変化が可能なので、これらを総合的にブロックしていかなければなりません。

また、がんの種類によってどの栄養素をエネルギーとして使いやすいかが異なるため、ご自身の“がんの栄養源”をチェックすることも重要です。

チェックの仕方は以下の方法で行ってみて下さい。

- PubMedやGoogle Scholarなどのウェブサイトで「Metabolic Phenotype(メタボリックフェノタイプ) がんの名前(例:前立腺がんなど)」を入力して検索。そして、そのがんがグルコースやグルタミン、乳酸、ケトン(SREBP-1)、脂肪、またはこれら全てを栄養源にするかどうかを調べる。

例えば、前立腺がんではグルタミンやアルギニン、脂質(脂肪酸)がエネルギーとして使用されるため、糖よりもまずは脂質やアミノ酸のブロックが重要になることがわかります。

「5つのターゲット」

具体的に、どのようにこれらの栄養源をブロックするかの説明は長くなってしまうので次回取り上げさせていただき、今回は他の ①異常なシグナル伝達 ③成長因子の分泌 ④免疫異常 ⑤細胞分裂 について簡単にご説明します。

異常なシグナル伝達

自分の持っているがんが、どんな異常を持っているかによって治療法は変わってきます。例えば、多くの種類のがんで発現しているトール様受容体4(TLR4)がある場合には、ベルベリンや低用量ナルトレキソン療法(就寝前に薬剤を一錠服用する)がこれらのシグナル伝達をブロックするのに有用です。

また、乳がんや子宮がんで有名なエストロゲン受容体(ER)が発現している場合は、メラトニンやインドール3カルビノール、メトホルミンが有用となります。

成長因子の分泌

がんの血管新生やがん細胞周囲の組織に関連し、がんの浸潤や遠隔転移に影響を与えるものなのでとても重要です。アバスチンなどの抗がん剤でもこれらをターゲットとしたものはありますが、重篤な副作用の割に得られる効果は少ない傾向にあります。

そのため、ジピリダモールやドキシサイクリン(強力なMMP阻害剤)、アスピリンやプロプラノロール(VEGF阻害剤)など、効果がありつつも副作用が少ない薬剤が良いでしょう。

免疫異常

Th1細胞とTh2細胞の値をチェックし、肝油(サメやタラなどの肝臓から抽出される脂肪分)や腸内を整えるプレバイオティクスおよびプロバイオティクスなどでバランスを取ることが可能です。

細胞分裂

がん幹細胞と代謝の早い通常のがん細胞との両方を標的とするベルベリンやメトホルミンだけでなく、適応外使用とはなるもののNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や少量のスタチン(コレステロールを下げるために使用される薬剤)も、がんの死・アポトーシスを引き起こす強い薬です。

ちなみにNSAIDsとスタチンはカスパーゼカスケードという経路を刺激することによって、組み合わせた方が(単独で使うよりも)相乗効果を期待できます。また、高濃度ビタミンC点滴もがん細胞を殺す作用が強い治療法です。

一人ひとり異なる、最適な治療の組み合わせ

患者さん一人ひとりの体質が違うように、同じ病名のがんでも調べてみると性質が異なります。そのため、それぞれの特徴に合わせた治療法を組み合わせて、その方にあった治療マップを作っていく必要があります。

今回ご説明できなかった特徴やそれに合わせた治療も他にもたくさんあるので、ご自身に合った最適な治療の組み合わせを是非見つけて下さい。

※本記事は『統合医療でがんに克つVOL.138(2019年12月号)』にて掲載された「リオルダンクリニック通信7」を許可を得た上で一部調整したものです。

前田 陽子 (マエダ ヨウコ)先生の関連動画

同じタグの記事を読む